みなさん、こんにちは通信機器設計課の小川です。

昨今では、IoT通信用のLTEモジュールやWi-Fi、Bluetoothモジュールなどが普及しており、簡単に無線機能を搭載できるようになっていることから、無線機能を搭載した製品が多数開発されていると思います。しかしながら、通信機能が確立された市販の無線モジュールを搭載して開発した製品でも、無線通信が安定しない、想定よりも通信可能距離が短いなどでお困りではないでしょうか?

まず、真っ先にアンテナ性能が出ていないことを疑われると思いますが、アンテナ性能が悪いとは限らず自家中毒ノイズによる受信感度劣化が原因かもしれません。今回は自家中毒ノイズによる受信感度劣化についてお話しします。

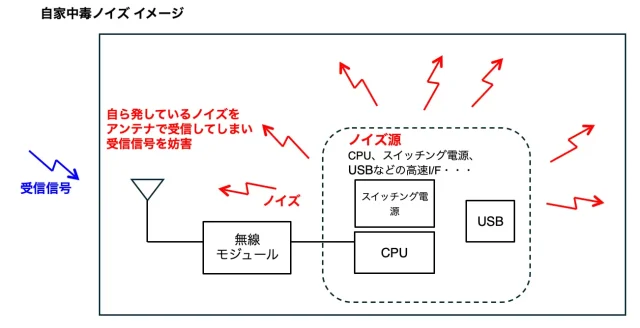

自家中毒ノイズによる受信感度劣化とは?

機器の内部のCPUやスイッチング電源、高速インターフェース回路などから発生するノイズを自らのアンテナで受信してしまい、本来の受信すべき信号を妨害してしまうことで受信感度が劣化することを自家中毒と当社では称しています(最近では一般的に使われているようです)。

近年ではLTEやWi-Fiなど通信速度が高くなり、そのデータ処理のために周辺のCPUやインターフェースなども高速化しており高周波へのノイズがより大きくなっているため、自家中毒ノイズによる受信感度劣化が起こるリスクが高くなっています。

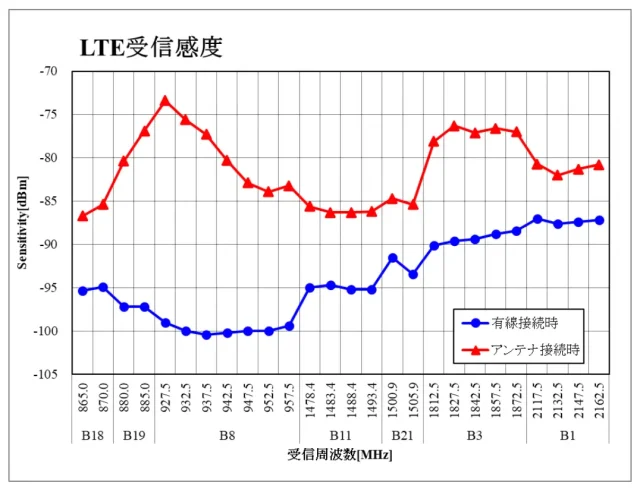

自家中毒ノイズによる受信感度劣化の例

当社で実際に測定した4G LTEの受信感度の測定結果の例を紹介します。青色は有線接続(アンテナを介さない)時の受信感度、赤色がアンテナ接続時の受信感度です。これら2つの測定データは測定条件が異なる(アンテナ接続時はアンテナ利得が含まれる)ため単純比較できません。そのため、両者データが同じような条件となるように、アンテナ接続時の受信感度はアンテナ利得分も補正し無線モジュール入力端での受信感度点に換算した結果を示しています。したがって、理想的には有線接続時とアンテナ接続時の受信感度点は同じになるはずです。しかしながら、この測定結果ではアンテナ接続時の受信感度点は有線接続時に比べて最大で約25dB悪い結果となりました。このような場合は自家中毒ノイズによる受信感度劣化が原因であると考えられます。ちなみに、受信感度が20dB悪くなると見通し環境においても単純計算で通信可能距離は1/10になってしまいます。

以上のように自家中毒ノイズによる受信感度劣化の例を示しました。

当社では、このような自家中毒ノイズによる受信感度劣化の有無を確認するだけでなく、原因と推定されるノイズ源の調査やその対策検討も対応可能ですのでお気軽にお問合せください。

<関連リンク>

■高周波・無線関連その他サービス紹介

■参考資料

■高周波・無線関連ブログ

- 高周波・無線関連ブログ

- 「高周波」ってなんだろう?

- 意外と身近な無線通信

- 「IoT」のビッグウェーブが到来!

- 高周波電力増幅器とは?

- 高周波回路の設計 ~整合とは~

- Bluetooth関連、やってますよ!

- インピーダンスの持つ意味

- アンテナの設計・評価・認証申請(既存開発品の解析・改善もサポート)

- Sパラメータとは?

- アンテナを設計するときに注意すべきこと

- 高周波増幅回路設計の話

- 『高周波マッチング工房』はじめました! ~高周波の職人技を提供~

- 無線機の開発もお任せ下さい!

- すべての人とモノがワイヤレスでつながる

- 高周波アンプ開発では発振対策も大事

- 高周波とは ~整合のイメージ~

- 特性インピーダンスと基板設計

- 無線通信モジュールのコストを抑える方法とは

- 整合がずれている?

- 無線モジュール搭載IoT機器の開発には幅広い知見と技術が必要です

- 無線の国家資格に挑戦!

- 特定小電力無線(特小)をご存知ですか?

- 高周波回路シミュレータの活用

ブログ目次はこちら

■関連YouTube動画

概略コンセプトだけで設計/開発/コンサル受託|WTI(シールドルームのご紹介)

高周波の電力増幅器| 評価系紹介 |WTI(高周波電力増幅器評価系のご紹介)